学几招小儿推拿术(附动态图),让宝宝小病无须打针吃药

作者:长洋临床学府

来源:长洋临床学府

发布日期:2022年11月10日

传承中医文化,培养中医人才 希望更多人能分享给身边的朋友,让...

一、小儿推拿手法 1.清、补脾土 部位:拇指 指腹(即末节螺纹面) 。 操作: 顺时针旋推为补 ,名“补脾土”,中医功效等于吃人参、白术;从螺纹面根部推向指尖( 即离心方向——编者注 )的直推为清,名“清脾土”。脾土多用补,而少用清。

2.清、推大肠 部位: 食指外缘 ( 即食指桡侧——编者注 ),自指尖至虎口成一直线。 操作:从食指端直推至虎口,名“推大肠”,为补,止泻;从虎口推向食指端,名“清大肠”,治便秘。 3.揉板门 部位:手掌大鱼际平面。 操作:用中指尖作揉法,名“揉板门”。揉法为补,自掌根推向指根( 即离心方向——编者注 )为“清”,作用同清推大肠。 4.清肝木 部位:食指指腹。 操作:直推为清,名“清肝木”。 注意:“肝木”宜清不宜补,补之恐动肝火。 5.清心火 部位:中指指腹。 操作:直推为清,名“清心火”。 注意:“心火”也宜清不宜补,补后恐动心火。清肝木与清心火有清火、降热功能。 6.清、补肺金 部分:无名指指腹。 操作:直推为清,名“清肺金”;旋推为补,名“补肺金”。“肺金”实热症用清法,虚症用补法。 7.补肾水 部位:小指脂腹。 操作: 肾水与肝木、心火、肺金的手法不同,直推为补,名“补肾水”。 注意:“水”宜补不宜清,补肾水相当吊盐水与葡萄糖,也有健体与降热作用。 8.揉外劳宫 部位:第三掌骨背侧,腕横纹至掌骨小头连线之中点。 操作:用指尖作揉法,名“揉外劳宫”。有清热、镇静、止痛作用。

9.推上三关 部位:小臂前侧,自腕横纹至肘部成一直线。 操作:用拇指或食、中两指自下向上推,名“推上三关”或“推三关”,有发汗降热作用。

10.清天河水 部位:小臂内侧,自腕横纹中点至肘横纹中点成一直线。 操作:用拇指侧推或用食、中指指腹向上直推,名“清天河水”,是退热重要手法,还有宁心与安眠作用。

11.退六腑 部位:小臂后侧,自腕横纹至肘部成一直线。 操作:用拇指或食、中两指指腹自肘部向前推向腕部,名“退六腑”。 注意:退六腑大寒,相当于中药之犀角、羚羊角,非40℃以上之高热,不可轻用。

12.分推肩胛骨 操作:沿肩胛骨骨缝从上向下推如弯月,名“分推肩胛骨”(如箭头所示),本手法宣肺止咳,对久咳急气患儿适用。

13.揉肺俞 部位:第三、四胸椎间,正中线旁开1.5寸处。 操作:用双手拇指指尖作揉法(右手为顺时针,左手为逆时针)。 14.推脊柱 部位:上起大椎穴,下至尾骨之间成一直线。 操作:用食、中指指腹由上而下直推,名“推脊柱”,为退热重要手法。

15.推尾椎 部位:自第4节腰椎到尾骨之间成一直线。 操作:用拇指或食、中指指腹向上直推,为补,又名“推七节”;下推为“清七节”。补法止泻,清法治便秘。

16.揉长强 部位:肛门与尾骨之间。 操作:用指尖作揉法,名“揉长强”。可止泻。

17.捏脊 操作:以双手拇指与食指并拢,从尾椎骨沿脊柱两侧向上捏(成人高血压患者从颈部向下捏至尾椎骨),连皮带肉用力捏起即放下,一起捏至颈部发际处为止,以脊柱两侧皮肤微有潮红为有效。说明:捏脊多用于治疗小儿积聚一类的疾患,如食积、疳积、呕吐、便秘、泄泻等,故又称“捏积”;还可消除肝、脾肿大,并有医治百病与抗癌作用。

18.揉内关 部位:伸臂仰掌,腕横纹上2寸 (以患者的手量) 两筋之间。有宁心安神,镇静止吐作用。

19.揉、压足三里 部位:外膝眼下3寸 (用患者的手取), 胫骨外侧约一横指处。 说明:在周老小儿推拿诸多病例中,唯有“急救中毒性菌痢患儿”一例,用的是指压双足三里附近的“高升点”,其余皆按揉足三里。有强壮、消炎、治胃肠道疾病作用。

20.揉三阴交 部位:内踝尖上3寸( 用患者的手取 ),胫骨后缘稍后。 附:小儿推拿用润滑剂 为减轻摩擦,避免损伤小儿皮肤,损伤时可将姜汁、葱白汁、酒精或清水等涂于推拿部位,这些润滑剂可根据病情、时令选用。有强壮、消炎作用,对治肠炎、泌尿系统疾病也有一定的成效。

二、小儿常见病的推拿方 1.早产女婴(不足2公斤) 每天捏脊一次(5遍),取左手补脾土200次,清肝木、清心火各100次,补肺金200次,补肾水200次,揉板门150次,推上三关150次。 2.先天性哮喘(1岁以下/2岁以上) 取左手补脾土200/300次以上,清心火、清肝木各100次/各200次,清肺金300次/300次以上,补肾水200次/300次以上,揉外劳宫100次,推上三关200次,分推肩胛骨(此是主穴)50次/100次。 3.先天性心肌炎(2岁) 取左手补脾土300次,清肝木200次,清心火200次,补肺金300次,补肾水300次,揉内关300次,揉三阴交300次,捏脊5遍。 4.中毒性肺炎,高烧41℃(2岁) 清肺金300次,清脾土、清肝木、清心火各300次,补肾水400次,揉外劳宫200次,推上三关300次,清天河水300次,退六腑300次,推脊柱300次。 5.百日咳(1-2岁) 取左手补脾土300次,清肝木、清心火各200次,清肺金300次,补肾水300次,揉外劳宫200次,推上三关300次,分推胛骨100次,揉肺俞50次。 6.疳积(2岁) 取左手补脾土300次,清肝木、清心火各200次,补肺金、补肾水各300次,揉外劳宫150次,推上三关300次,揉双足三里300次,捏脊5遍。 7.疳积兼肠炎(2岁) 取左手补脾土300次,推大肠200次,揉板门200次,清肝木、清心火各200次,补肺金、补肾水各300次,推上三关300次,捏脊5遍,揉双足三里200次,揉双三阴交200次。 8.腹泻(3岁) 取左手补脾土300次,推大肠200次,揉板门200次,推上三关300次,推尾椎300次,揉长强300次,揉双足三里300次,捏脊5遍。 9.中毒性菌痢,高烧40℃(4岁) 治痢与退热双管齐下:取左手补脾土300次,推大肠200次,揉板门150次,清肝木、清心火各200次,清、补肺金各150次,补肾水300次,推上三关300次,清天河水300次,退六腑300次。推脊柱300次,捏脊5遍,指压双足三里附近的“高升点”5到7分钟。 10.白血病,高烧40℃(4岁) 采取以捏脊为中心的降热与水肿的医治法:取左手补脾土300次,清肝木、清心火各200次,清、补肺金各150次,补肾水300次,推上三关300次,清天河水300次,退六腑300次,推脊柱300次,捏脊5遍。 11.休克(5岁) 掐人中,掐揉手精威两穴,捏双脚太溪、昆仑及揉背部双肺俞。 说明:“精威”是“精宁”与“威灵”之合称。此两穴在手颈部两侧用单拇指甲掐之,或用中指端作揉法,两穴掐5-10次,揉100-200次。 12.感冒发烧(两岁小儿,两岁以上酌加,以下酌减) 说明:清肺金300次,清心火、肝木各200次,补肾水、脾土各300次,推三关300次,推天河水300次,推脊200次,若高热40度以上,加退六腑300次。 13.感冒咳嗽(两岁小儿,两岁以上酌加,以下酌减) 说明:清肺金300次,补脾土、肾水各300次,揉外劳宫100次,推三关300次,分推肩胛骨50-100次,揉肺俞100次。 14.呕吐(两岁小儿,两岁以上酌加,以下酌减) 说明:补脾土300次,清大肠(从虎口推向指尖)100次,推板门(从掌根推向指尖)100次,按双足三里3-5分钟,揉涌泉100次(左旋)。又吐又泻,加揉尾尖300次,推尾椎300次(由下向上)。 15.便秘(两岁小儿,两岁以上酌加,以下酌减) 说明:清大肠300次(由虎口推向指尖),清脾土300次,清心火、肝木各200次,补肾水300次,清肺金200次,指压双外关穴3-5分钟。 16.小儿夜啼(两岁小儿,两岁以上酌加,以下酌减) 说明:补清脾土各150次,清肝木、心火各200次,补清肺金各150次,补肾水300次,捏脊(自下而上)每天捏1-2次,每次捏5-7遍。 17.遗尿(五岁以上小儿,五岁以上酌加,以下酌减) 说明:补脾土800次,补肾水800次,推三关300次,揉丹田20分钟,按压百会2-3分钟。 18.脱肛(五岁小儿,五岁以上酌加,以下酌减) 说明:补脾土300次,推大肠100次(从指尖推向虎口),补肺金300次,推三关300次,揉外劳宫100次,摩丹田5分钟,推尾椎(向上)300次,揉尾尖500次,压百会2-3分钟,捏脊,自下而上每天捏1-2次,每次捏5-7遍。 14.小儿盗汗(两岁小儿,两岁以上酌加,以下酌减) 说明:补肺金300次,补脾土、肾水各300次,清肝木、心火各200次,揉外劳宫100次,捏脊,从下向上,每天捏1-2次,每次捏5-7遍。 20.小儿口舌生疮不吸奶(两岁小儿,两岁以上酌加,以下酌减) 说明:清心火、肝木各200-300次,清肺金300次,清脾土300次,补肾水300次,揉内、外劳宫各100次。 21.小儿皮肤病与瘙痒症(两岁小儿,两岁以上酌加,以下酌减) 说明:清肺金300次,清心火与肝木各200次,清脾土300次,补肾水300次,清心火与肝木各200次,清脾土300次,补肾水300次,捏脊从下向上捏,每天捏1-2次,每次捏5-7遍,揉双曲池穴各100次。 22.小儿腹胀不适(两岁小儿,两岁以上酌加,以下酌减) 说明:清脾土300次,清大肠200次(由虎口推向指尖),清板门200次(由指根推向指尖方向),清心火、肝木各100次,补肾水300次,捏脊从下向上捏,每天捏1-2次,每次捏5-7遍,压双足三里2-3分钟。 23.小儿厌食(两岁小儿,两岁以上酌加,以下酌减) 说明:补脾土300次,清肝木、心火各200次,补肺金、肾水各300次捏脊从下向上,每天捏1-2次,每次捏5-7遍,压双足三里2-3分钟。 24.小儿舞蹈症与多动症(四岁小儿,四岁以上酌加,以下酌减) 说明:清脾土400次,清肝木、心火各300次,清肺金300次,补肾水500次,揉双合谷、双太冲各3-5分钟,捏脊,从下向上每天捏1-2次,每次5-7遍。 25.小儿大脑发育不全(四岁小儿,四岁以上酌加,以下酌减) 说明:补脾土500次,清心火、肝木各300次,补肺金、肾水各500次。揉双合谷、双太冲各3-5分钟,捏脊,从下向上捏,每天捏1-2次,每次5-7遍。 26.小儿自闭症(五岁小儿,五岁以上酌加,以下酌减) 说明:补脾土500次,清肝木、心火各400次,补肺金、肾水各500次。揉双合谷、双太冲各5-7分钟,捏脊,从下向上捏,每天捏1-2次,每次5-7遍。 三、总论: 推拿掐揉,性与药同。用推既是用药,不明何可乱推。推上三关,代却麻黄肉桂,退下六腑,替来羚羊滑石。水底捞月,便是黄连犀角,引天河水,还同芩柏连翘。大指脾面旋推,味同人参白术,泻之则为灶土石膏。大肠侧推虎口,何殊炣子泡姜,反之则为大黄枳实。涌泉右转不揉,朴硝何异,一推一揉右转,參术无差。无名泻肺,功能桑皮桔梗,旋推止欶,效争五味冬花。精威拿紧,忌羡牛黄贝母,肺输重揉,漫夸半夏南星。黄蜂入洞,超出防风羌活,捧耳摇头,远过生地木香。五指节上轮揉,乃去风之苍术,足拿大墩鞋带,实定挚之钩藤。后溪推上,不减猪苓泽泻,小指补肾焉差杜仲地黄。涌泉左揉类夫砂仁霍叶。重揉手背,同乎白芍川芎。脐风灯火十三,恩符再造,定惊元宵十五,不啻仙丹。 附动态图 一、补肺经/清肺经

穴位: 肺经(肺金) 位置: 无名指掌面 操作: ②清肺经:面向指根方向直推见下图,清200~400次。 主治: 发热,咳嗽,气喘,胸闷,咽喉肿痛等。 二、清天河水 清天河水(自前臂内侧正中至腕横纹推向肘横纹)100次

穴位: 天河水 位置: 前臂内侧正中,自腕横纹至肘横纹呈一直线。 操作: 用食、中二指腹自腕横纹推向肘横纹,见上图。约推100~500次。 主治: 发热,烦躁不安,口渴,口舌生疮,惊风等一切热证。 三、开天门 开天门(自小儿眉心推向前发际边缘)100次

穴位: 天门(攒竹) 位置: 自两眉中间至前发际呈一条直线。 操作: 用两拇指面自眉心起,交替向上直推至前发际,约推30~50次。 主治: 感冒发热,头痛,精神萎靡,惊风等。 四、揉太阳 揉太阳(按揉眉梢后太阳穴)100次

穴位: 太阳 位置: 在两眉梢后凹陷处。有左为太阳,右为太阴之说。 操作: 两拇指或两中指端分别在左右两太阳穴上揉动。向前揉为补,向耳后揉为泻。揉30次。 主治: 外感发热,头痛头晕 五、治疗儿童发烧的穴位按摩 临床上小孩发烧以外感为多,所以小孩若是低烧可以试试上述手法,这样既方便,也可以避免药物的副作用。 由于小儿的体质不同,病情变化比较复杂,故小儿推拿必须结合时令、气候和症候表现的差异加以辨别和处理。 其实,发高烧本身不是疾病,而是一种症状,它提醒你的身体可能有疾病出现了。 事实上,散热对身体有好处,这个体内的防御措施有消灭外来病菌的功用。如果温度没有上升太高,不妨让它自然散热,如此有助于排除毒素。 六、小儿风寒感冒的穴位按摩 风寒感冒: 症见恶寒重,发热轻,无汗,头痛,四肢关节酸痛,鼻塞,流清涕,咳嗽,咳痰清稀,舌质淡,苔薄、白。 常用手法: ①重推三关穴500次。

②揉外劳宫100次。

穴位: 外劳宫(外劳) 位置: 手背中央与内劳宫相对处。 操作: 用拇指或中指端揉之,约揉50~100次。 主治: 风寒感冒,腹痛,腹胀,腹泻,肠鸣等。 ③双手提拿肩井穴部位肌肉5~7次。

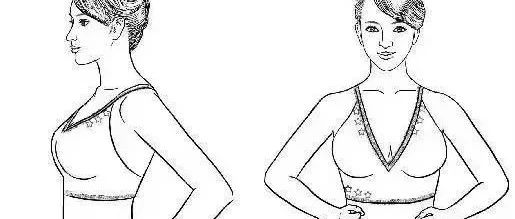

穴位: 肩井 位置: 在大椎与肩峰连线中点,肩部筋肉处。 操作: 用两手拇指与食指相对用力捏拿肩上大筋,称拿肩井,约捏拿5~10次。 主治: 感冒,惊厥,肩背部疼痛。 ④用食、中指揉二扇门50次,揉时要稍用力,速度宜快。

穴位: 二扇门 位置: 在手背中指根两侧凹陷中。 操作: 用两拇指甲掐揉之,掐5~10次,揉100~300次。 主治: 惊风,昏厥,身热无汗。 七、小儿风热感冒的穴位按摩 症见发热重,微恶风或恶寒,咽痛,口干,有汗,面赤,鼻塞,流黄涕,咳嗽痰黄,舌边尖红,苔薄黄。 1、清肺经300次,清天河水100次。

穴位: 肺经(肺金) 位置: 无名指掌面。 操作: ②清肺经:面向指根方向直推,见右图,清200~400次。 主治: 发热,咳嗽,气喘,胸闷,咽喉肿痛等。

穴位: 天河水 位置: 前臂内侧正中,自腕横纹至肘横纹呈一直线。 操作: 用食、中二指腹自腕横纹推向肘横纹,见上图。约推100~500次。 主治: 发热,烦躁不安,口渴,口舌生疮,惊风等一切热证。 2、按揉大椎穴1~3分钟。

穴位: 大椎 位置: 在第7颈椎与第1胸椎棘突之间。 操作: 以中指端按揉,或用拇指与食、中、无名等指作对称用力,捏挤大椎。按揉约100~300次,捏挤10~15次。 3、以掌横擦骶尾部,以透热为度。 4、拿肩井3~5次。

穴位: 肩井 位置: 在大椎与肩峰连线中点,肩部筋肉处。 操作: 用两手拇指与食指相对用力捏拿肩上大筋,称拿肩井,约捏拿5~10次。 主治: 感冒,惊厥,肩背部疼痛。 5、咳嗽痰多者,加按揉天突、丰隆穴各1分钟,推小横纹100次,推膻中100次。

穴位: 天突 位置: 胸骨上窝正中。 操作: 用拇指或中指按揉。约15~30次。 主治: 咳嗽气喘,胸闷,恶心,呕吐等。

穴位: 丰隆 位置: 外踝上8寸,胫骨前缘外侧1.5寸,胫腓骨之间。 操作: 用拇指或中指端揉之。约1~3分钟。 主治: 痰多,气喘,胸闷等。

穴位: 小横纹 位置: 在掌面小指根下掌纹尺侧头。 操作: 用拇指或中指端按揉,见上图。约揉100~300次。 主治: 气管炎,百日咳,肺炎等。

穴位: 膻中 位置: 两乳头连线之中点。 操作: 分揉法和推法,揉用中指端按揉,约揉50~100次;推用双手拇指腹自膻中穴向外分推,约50~100次。 主治: 胸闷,咳喘、吐逆,心悸等。 6、高热惊厥者,加清肺经300次,清心经300次,推涌泉200次,清天河水500次。

穴位: 心经(心火) 位置: 中指掌面。 操作: ②清心经:指尖向指根直推,见下图,清100~300次。 主治: 高热神昏,烦躁,夜啼,口舌生疮,小便短赤等。

穴位: 涌泉 位置: 足掌心前1/3与2/3交界处。 操作: 用拇指腹自足跟推向足尖,称推涌泉。见右图,推100~500次。用拇指端在穴位上按揉,称揉涌泉,见左图。揉30~50次。 主治: 发热,呕吐,腹泻,五心烦热。 八、小儿食欲不振、消化不良的穴位按摩 1、食欲不振者,加揉板门100次,摩中脘3分钟,按揉足三里穴1分钟

穴位: 板门 位置: 手掌大鱼际部。 操作: 用拇指端在大鱼际中点按揉,约揉200~400次。 主治: 食欲不振,四肢乏力,积滞,阻泻,腹胀等。

穴位: 中脘 位置: 脐上4寸(胸骨下端至脐连线之中点)。 操作: ①揉中脘法:用指端或掌根在穴上揉,约揉2~5分钟。 ②摩中脘法:用掌心或四指摩中脘,约5~10分钟。 主治: 泄泻,呕吐,腹痛,腹胀,食欲不振等。

穴位: 足三里 位置: 外膝眼下3寸,胫骨外侧约一横指处。 操作: 用拇指端按揉。约1~3分钟。 主治: 腹胀,腹痛,食欲不振,泄泻,便秘,四肢无力等。 随证加减 如流鼻涕、咽痛等症状重者,常用手法加 ①点揉风池穴1分钟。 ②按揉曲池、合谷穴各1分钟。

穴位: 虎口(合谷) 位置: 拇、食两指之间凹陷中,第2掌骨之中点边缘处。 操作: 用拇指按揉或拇、食二指对称拿之。约拿3~5次,揉100~300次。 主治: 风寒感冒,口眼歪斜,牙痛等。 ③多揉太阳穴。

穴位: 太阳 位置: 在两眉梢后凹陷处。有左为太阳,右为太阴之说。 操作: 两拇指或两中指端分别在左右两太阳穴上揉动。向前揉为补,向耳后揉为泻。揉30次。 主治: 外感发热,头痛,头晕。 如高热者,常用手法加 ①清天河水300次,清肺经300次。 ②直推脊柱5~10次。

穴位: 脊柱 位置: 大椎至尾椎成一直线。 操作: 用食、中二指腹或掌根自上向下直推,称推脊柱,约推100~300次。 主治: 脱肛,便秘,泄泻等。 ③搓擦涌泉300次。 脾胃虚弱,食欲不振者,常用手法加 ①补脾经100次,推三关100次。

穴位: 脾经(脾土) 位置: 拇指桡侧面。 操作: ①补脾经:使患儿拇指微屈,操作者以拇指面沿患儿拇指桡侧缘向掌根直推,见中图。 ②清脾经:在小儿拇指面上直推,见下图。约推100~300次。 主治: 消化不良,腹泻,呕吐,疳积,四肢无力等。

穴位: 三关 位置: 在前臂桡侧,自腕横纹至肘横纹成一条直线。 操作: 用拇指或食、中二指自腕横纹推向肘横纹,约推100~300次。

按揉中脘、足三里穴各1分钟。

穴位: 中脘 位置: 脐上4寸(胸骨下端至脐连线之中点)。 操作: ①揉中脘法:用指端或掌根在穴上揉,约揉2~5分钟。 ②摩中脘法:用掌心或四指摩中脘,约5~10分钟。 主治: 泄泻,呕吐,腹痛,腹胀,食欲不振等。